Nadie le conocía como Walder, que era su nombre, sino como Hodor. Se trataba de uno de los personajes más queridos de ‘Juego de tronos’ que, si pretenderlo, se convirtió en un verdadero quebradero de cabeza lingüístico. No porque su léxico fuera particularmente rico, porque de hecho solo sabía decir su nombre, que repetía para todo como claro síntoma de la llamada afasia de Broca. El problema estaba en el origen de esa palabra. Según pudieron ver millones de espectadores en uno de los capítulos más memorables de la serie, Hodor viene de ‘hold de door’ (sujeta la puerta). Pero, claro, ¿cómo demonios traducir eso al castellano al doblar la serie?

Ejemplos de problemas a la hora de traducir nombres son muy frecuentes en la literatura y la producción audiovisual. Desde ‘Mundodisco’ a ‘Los Simpson‘, pasando por clásicos como ‘Dragon Ball’: para Cataluña y la Comunidad Valenciana, Piccolo siempre será Satanás cor petit (o menut), que traducido quiere decir Satanás corazón pequeño.

El problema de la multiplicidad de idiomas, y sus consecuencias, no es ni mucho menos de esta época. La referencia más conocida sobre la existencia de distintas lenguas es el ‘Génesis’ de la Biblia. Allí se relata cómo Dios -de una forma un poco chinchosa, todo hay que decirlo- hizo que los obreros que trabajaban en la construcción de la Torre de Babel empezaran a hablar distintos idiomas que luego se llevaron por todo el mundo.

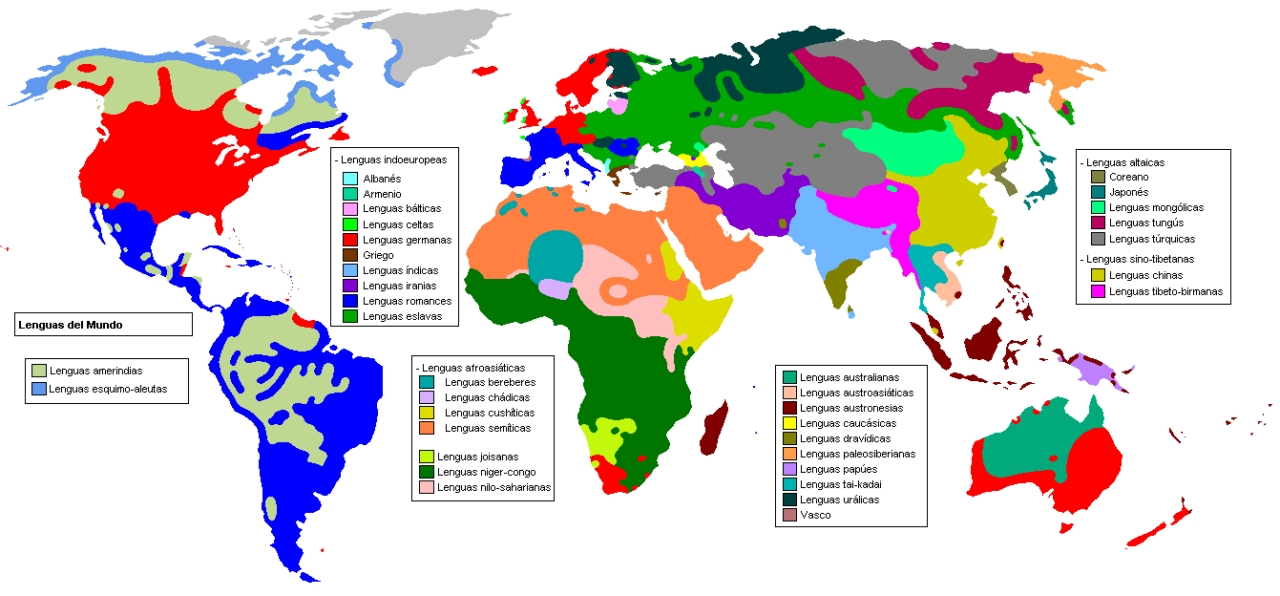

Y desde ahí -bueno, en realidad no, pero por tomarlo como punto de partida imaginario- hasta hoy, donde hay unos siete mil idiomas distintos -dialectos aparte- y un buen puñado de sistemas de escritura: más de diez alfabetos extendidos, junto con cinco silabarios y otros tantos logogramas. En resumen: un auténtico lío.

Las consecuencias de que los siete mil millones de seres humanos del mundo hablen tantísimos idiomas son muy diversas. Una, claro, es la cultural y de sentimiento comunitario. Es un fastidio ir a muchos países y no poder entenderse con los locales. O ver películas de lugares que no sean EEUU y no poder entenderlas.

En realidad, las barreras idiomáticas son también un enorme negocio: la industria del doblaje, inexistente en muchos territorios, es particularmente importante en la producción cultural española. Y se dan curiosidades extremas, como el hecho de que en América Latina exista un acento ‘neutro’ que se aplica a la mayoría de países hispanohablantes en una especie de construcción lingüística con finalidad comercial.

Las fronteras reales y artificiales

El origen de los idiomas, en realidad, hay que buscarlo en cuestiones geofísicas: las primeras comunidades humanas que se disgregaron por la Tierra fueron desarrollándose en lugares remotos que eran físicamente imposibles de alcanzar. En un mundo sin vehículos, y con barreras físicas insuperables -montañas, océanos, desiertos-, las comunidades se desarrollaron por su cuenta y aprendieron a comunicarse con realidades distintas.

Es, por volver a la comparación, como la religión: la práctica totalidad de civilizaciones y asentamientos del mundo crearon algún credo propio, de igual forma que crearon lenguajes propios. Comparten el comunicarse -y eventualmente escribir- y el creer en algo, pero no la forma de hablar ni la deidad a la que rezar.

La modernidad de los estados hizo lo mismo. Las primeras divisiones políticas sirvieron para muchas cosas, como imponer un control territorial por medio de la fuerza, un sistema de impuestos y una autoridad competente. Pero también para regularizar los idiomas. En un escenario más reducido, es lo que las autonomías hicieron en España con las variedades dialectales normativas, que fueron tomadas como estándar. El caso del vasco ‘batua’ es posiblemente el más conocido.

Estandarizar un idioma tiene muchas ventajas, sobre todo en cuanto a estimularlo y enseñarlo, pero también serios inconvenientes: al promocionar una variedad dialectal -en ocasiones artificial- también se suprime cierta riqueza idiomática, y en ocasiones se eliminan otras opciones. El francés antiguo tuvo que decidirse entre la ‘langue d’oïl’ al norte y la ‘langue d’hoc’ u occitano al sur, dos versiones idiomáticas diferentes cuya seña distintiva era la forma de decir ‘sí’.

Así las cosas, con el paso del tiempo los idiomas han ido adquiriendo las mismas fronteras que los países o, en su defecto, que los antiguos imperios coloniales. Todas las variedades dentro de las fronteras constituyen otras lenguas oficiales o, en casos de menor relevancia, dialectos o variedades. A excepción hecha, claro está, de África o de los países con población nativa minorizada -como EEUU- donde las fronteras trazadas con escuadra y cartabón no representan las mismas fronteras de sus antiguos asentamientos humanos.

Las lenguas dominantes

Cuando el mundo al fin fue mundo e ir de un lugar a otro fue asequible, todo cambió. El alzamiento de los primeros grandes imperios que expandieron sus fronteras les enfrentó a una realidad poco práctica: en otros sitios hablaban distinto. Hubo quien gestionó de forma especialmente diligente su poderío militar, al que acompañó de su implantación lingüística y cultural: el Imperio Romano, por ejemplo, acabó fecundando buena parte de Europa con su latín, que dio origen a muchos de los idiomas modernos al sur del continente.

La lógica de esa eficiencia colonial llegó hasta hace bien poco por la vía militar. El caso de América Latina con el español, del centro y sur de África con el inglés y el boer, o de Brasil con el portugués dan buena muestra de ello. Pero el colonialismo lingüístico también conoció otras vías menos traumáticas: en la Europa del Renacimiento el italiano fue la lengua de la cultura, como lo fue el francés durante la construcción europea del pasado.

Con el tiempo acabó siendo el inglés. No es la lengua más hablada -lo es el chino-, pero sí es una especie de idioma oficial a nivel internacional. En ello tienen que ver dos cuestiones: la primera, el hecho de que EEUU haya sido desde hace décadas la primera potencia económica; y la segunda, que Reino Unido -su metrópoli tiempo atrás- haya sido una enorme potencia colonial (son pocos los países que nunca han sido invadidos por ellos)

Ahora que China ocupa ese lugar, y siendo el país más poblado del mundo, hay quien piensa que la cosa acabará cambiando, pero es difícil. El motivo: el dominio del inglés también tiene que ver con otra cuestión, y es el hecho de que es una lengua franca gracias a la aculturación. La exportación del estilo de vida americano, con su producción musical, cinematográfica y televisiva, ha copado el espectro cultural de más de medio mundo. Igual que hay un McDonald’s en cada esquina, siempre hay una producción hollywoodiense en cada taquilla. La cultura fue el caballo de Troya de la ideología, y ambos han sido el vehículo perfecto para la expansión del lenguaje.

La solución: ¿un idioma artificial?

Así las cosas, hay dos problemas. El primero, y evidente, es que es enriquecedor culturalmente que existan miles de idiomas en el mundo… pero es más bien poco práctico. El segundo, que la única forma efectiva y duradera de alcanzar consensos lingüísticos ha consistido en la imposición, ya sea por medio del colonialismo -militar o cultural- o por la estandarización lingüística.

Ante tal escenario el médico polaco Ludwik Zamenhoff creó un idioma artificial, el esperanto, que tuvo cierto predicamento y acabó relegado a algo más que de nicho. Es, en esencia, un idioma mezclado de muchos otros: vocabulario latino, morfología eslava y cierta influencia constructiva de las lenguas asiáticas más extendidas. Todo ello sobre una base de reglas sencillas y flexiones limitadas, para hacer su aprendizaje fácil y rápido.

El fracaso del esperanto -que no ha evitado que Zamenhoff haya sido propuesto para el Nobel y que luzca nombre en el callejero de varias capitales del mundo- conlleva otra moraleja: los idiomas artificiales quizá tampoco sean una solución realista. Al menos cuando esa falta de naturalidad implica de paso falta de aceptación por parte de la gente.

Ahora bien, ¿qué sucedería si se creara un idioma que compartieran millones de usuarios, aún más fácil de aprender y rico en contextos? Es lo que la tecnología ha acabado por hacer con el paso del tiempo. Los emojis se han ido convirtiendo en una lengua franca, internacional, estandarizada y aceptada. Significativa y rica, versátil y hasta divertida. Tiene incluso un componente friki, con adivinanzas para libros o películas no basadas en alfabetos, sino en ideas y contextos. Hay hasta diccionarios y libros.

No parece que un idioma construido sobre emojis sea una alternativa seria y real, pero sí introduce una variante interesante en una problemática de siglos: la tecnología podría homogeneizar las comunicaciones, crear un terreno de diálogo neutro y compartido. Sea con traducción instantánea, sea con símbolos y significados.

Las consecuencias de derruir esa torre de Babel bíblica serían muchas: desde económicas hasta culturales e incluso políticas. Un mundo hipercomunicado de verdad, donde los lazos pudieran estrecharse gracias a la mutua comprensión -al menos en lo idiomático-.

Aunque, en realidad, si lo piensas bien, sí hay idiomas que podemos compartir: puede que un color o una sensación signifiquen cosas distintas según nuestra cultura, pero sí sabemos leer los gestos, los matices, los contextos. Podemos hasta reírnos juntos sin poder comunicar ideas complejas o definiciones concretas. Y quizá la solución sea algo como eso: sencillo, funcional. Humano.