«China pasó de ser un país de ingresos bajos a conseguir un estatus de ingreso medio en solo una generación, sacando a unos 700 millones de personas de la pobreza a través de un rápido crecimiento». La frase es de Yuen Yuen Ang, profesora de ciencias políticas y autora del libro ‘How China escaped the poverty trap’, en una entrevista de hace cuatro años.

En ella hablaba, entre otras cosas, de la industrialización masiva como forma de generar riqueza, y también de sus peajes sociales y ambientales. Aunque China es un país demasiado grande y desigual como para hacer una media única, el resultado general salta a la vista: en apenas unas décadas pasó de ser un país tercermundista a ser una superpotencia.

El primer paso fue ese crecimiento interno, pero el segundo no se logra sin proyección exterior. Y, a diferencia de las superpotencias anteriores, China lo ha logrado sin intervenir en guerra abierta alguna.

En apenas unas semanas el mundo ha viajado décadas atrás en el tiempo, justo al momento en el que un error de cálculo podía llevarnos a un conflicto nuclear a escala global. Y no es casual que China no sea uno de los actores implicados, al menos de forma directa. Y esa forma de hacer, a caballo entre las prácticas de los dos mundos en tensión, son la clave de su éxito.

Comercio, recursos y control

La Guerra Fría que conocimos, esa que creíamos acabada, se saldó entonces con un ganador. El sistema político de Occidente se convirtió en el estándar homologable. A saber, democracia liberal en lo político y capitalismo globalizador en lo económico. El mundo empezó a tejer redes comerciales como garantía contra la guerra: si los países eran democráticos y su despegue económico dependía de comerciar con otros, ¿para qué pelear?

El esquema funcionó más o menos bien (para Occidente) durante los últimos años. Y en China se aplicó parte de ese manual: no han sido nunca una democracia liberal, pero sí les acomodó la lógica comercial mundial. Igual que alguien que, de pronto, se ve económicamente desahogado lo primero que suele hacer es gastar dinero, China salió de compras. Fue su forma de ganar influencia.

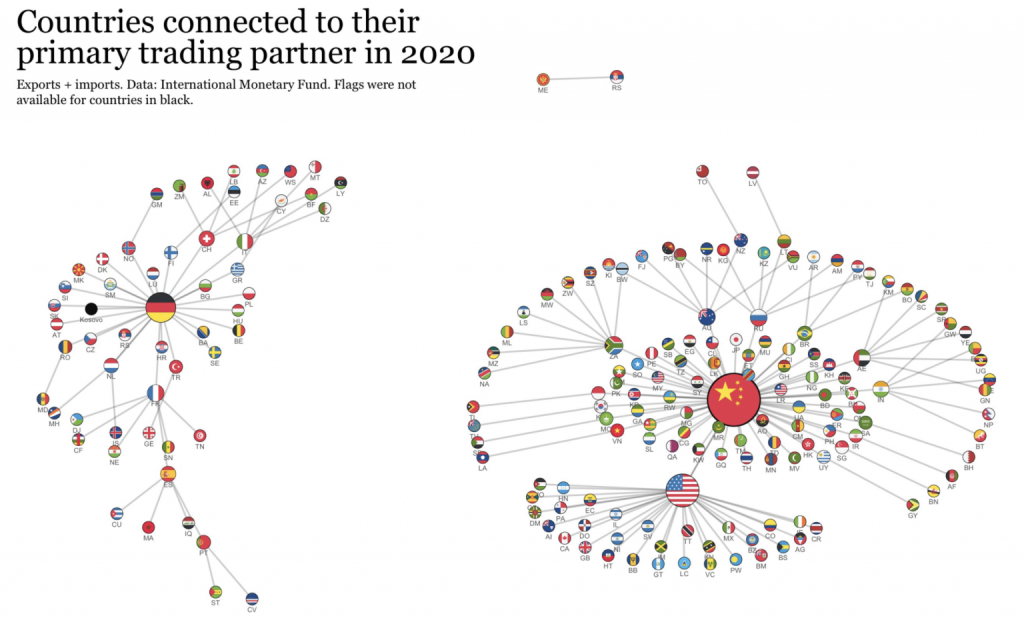

Este artículo de Visual Capitalist (de donde sale la animación de aquí abajo) se explica la evolución del músculo comercial chino. En 1980 apenas tenía algunos lazos comerciales en Asia y un par de territorios empobrecidos en África. En 2018 era ya el principal socio comercial de toda Asia, África y América Latina. En 2021 se convirtió, además, en el socio comercial preferido por Europa.

Su política de precios bajos marida a la perfección con el consumismo derivado de la lógica capitalista: si el mecanismo de relación es comprar, no hay mejor incentivo que ofrecer buen precio, siempre que puedas producir mucho y barato, como es el caso. Pero hay más, porque el comercio no es solo exportar, sino también importar. A fin de cuentas, China es un gigante con más de mil millones de habitantes y una fábrica gigantesca que consume de forma voraz cuantos recursos consigue.

No es casual que ahora América Latina o África sean áreas de interés: es verdad que nunca han pesado en lo político, pero sí -y mucho- en sus recursos (como la minería, por ejemplo). La geopolítica es ahora económica, y eso ha contribuido a redibujar las áreas de influencia mundial, como se aprecia en esto de Anders Sundell, de la universidad de Göteborg.

La diplomacia de las vacunas

Hagamos otra comparación histórica. Gran parte de la victoria de EEUU en la Guerra Fría se debió a su influencia. Se labró durante años a través de productos culturales (cine, series y música), pero también gracias al dinero que pusieron para la reconstrucción de un continente destruido.

EEUU era un socio que ayudaba en la necesidad frente a un enemigo común (o eso decían esos productos culturales que nos suministraban). La mejor forma de cerrar el paso al avance del comunismo vino con una chequera, cadenas de comida rápida y comedias familiares. Exportar un modo de vida y dinero para ambicionar que fuera posible.

Al otro lado del bloque la influencia se construía de otra forma. La antigua URSS, igual que ahora Rusia, se expandió más a la vieja usanza: conquistas directas o, cuando menos, desequilibrio de territorios hostiles. La firma rusa en el independentismo de Georgia (en Abjasia y Osetia), Ucrania (Donetsk y Lugansk) o Moldavia (Trasnistria) no es casual. La huella del pasado en el espacio postsoviéntico es profunda, pero también fuera de él: los Balcanes llevan años desestabilizándose, y parte del ultranacionalismo de la región tiene profundos lazos rusófilos.

China, sin embargo, tiene otra forma de hacer las cosas. No hay un Vietnam como el de EEUU, ni un Afganistán como el de la URSS. La lucha por los recursos la libran apoyando a las empresas locales, financiando infraestructuras y prestando ayuda cuando la necesitan. Así es como logran el favor social y las ventajas necesarias en la explotación de sus recursos. Una especie de aproximación al estilo estadounidense, aunque logrando una férrea dependencia al estilo postsoviético (salvando las distancias).

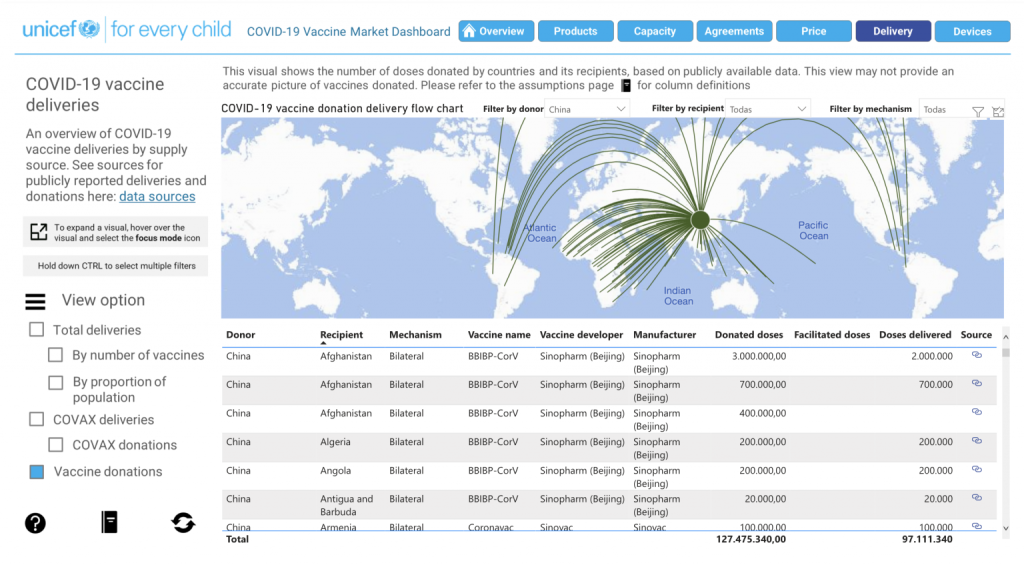

El ‘Plan Marshall’ chino no pretende reconstruir una Europa devastada, pero sí ampliar su influencia en los países en los que tiene peso específico. Según datos de UNICEF, es el país que más vacunas ha donado (127 millones) con destino a prácticamente todos los países de África, además de algunos países de América Latina (los más dependientes). Entre ellos hay pequeños territorios caribeños muy cercanos a EEUU (Antigua, Barbados, Jamaica o la República Dominicana), y también países latinos más partidarios de aliarse con ellos que con sus vecinos del norte (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Perú o Venezuela).

Pero sus vacunas donadas también han puesto rumbo a zonas sensibles, como áreas directas de influencia del espacio postsoviético (Armenia, Azerbayán, Bielorrusia, Georgia, Kirguizistán, Moldavia o Tayikistán) o los Balcanes (Bosnia Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro o Serbia).

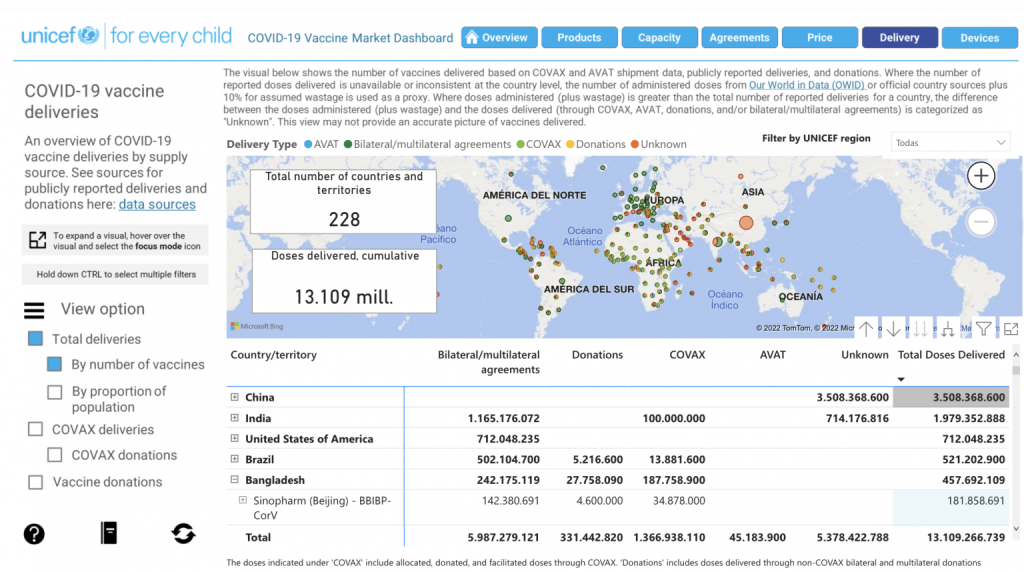

En entregas absolutas China lidera el ranking mundial, aunque no sea a través de los circuitos oficiales. Hablamos de más de 3.500 millones de dosis, un cuatro del total mundial.

Que combatan otros

Una de las consecuencias que los expertos temían tras la escalada bélica de Rusia era ver qué hacían poderosos aliados nucleares como China o la India en función del resultado. A fin de cuentas, ambos tienen también sus propias trifulcas territoriales.

En este caso, China ha usado el manual ruso de desestabilización progresiva con Hong Kong: influir en cambios legislativos, forzar el cierre de medios o silenciar las protestas ciudadanas han sido algunas de sus recetas. Y todo eso con Taiwán en el punto de mira. Pero parece que lo de Ucrania no es una opción (esperemos).

Es verdad que hasta ahora, y a diferencia de lo hecho por EEUU o Rusia, China no ha combatido abiertamente en guerra alguna. Y eso es así porque, a diferencia de los anteriores, no le hace falta. Hay conflictos enquistados, como el de Corea del Norte, que seguirán así sin que haya intervención internacional precisamente porque eso podría hacer que China entrara en combate.

Y algo similar pasa ahora en Rusia: a nadie se le escapa que hay fuertes vínculos entre ambas, y que Putin no hubiera entrado en combate sin que Xi Jinping lo supiera. El miedo (a que China tome partido) es el arma más poderosa.

De hecho, la Inteligencia norteamericana apunta a que el Kremlin ya ha pedido apoyo económico y militar a China (algo que estos niegan). Y en Occidente saben que todas esas medidas económicas de bloqueo no servirán de nada si China aumenta su volumen de compras rusas. De nuevo, son una enorme fábrica que consume recursos vorazmente, y Rusia tiene un ingente volumen de recursos que vender y muchas necesidades que cubrir comprando.

El conflicto, por tanto, abre un nuevo escenario para China, que se ofrece (más o menos) como mediadora. Gran parte de su fortaleza viene precisamente de su capacidad comercial con el mundo, pero eso implica una necesidad en dos direcciones: muchos países (por supuesto occidentales) necesitan a China, pero también China les necesita a ellos para seguir comprando y vendiendo. Ya se sabe, solo eres rico si mueves tu dinero.

Así las cosas, a una potencia comercial puede no venirle bien un mundo dividido en bloques porque eso le impediría comerciar. Pero claro, suena tentador que Rusia dependa exclusivamente de ti y que todos sus recursos sean solo tuyos. La guerra, al final, es influencia y recursos, y entre tanta locura siempre se repite una máxima: habrá víctimas mientras esa opción augure mayores ganancias que dejar de disparar.